Noémie Pomerleau-Cloutier est originaire de la Côte-Nord, au Québec. Habitant aujourd’hui à Montréal, elle est poétesse et formatrice en alphabétisation populaire. Pendant deux ans, de Kegaska à Blanc-Sablon, elle a traversé les villages de la Basse-Côte-Nord à la rencontre des Coasters innus, francophones et anglophones, des communautés qui vivent sur des territoires accessibles uniquement par les airs, l’eau ou la glace, selon les saisons. De cette aventure humaine exceptionnelle est né La patience du lichen, un livre d’anthropologie poétique, deuxième ouvrage de l’autrice, après Brasser le varech, également paru chez La Peuplade.

Comment est né le projet de ce livre ?

Ce projet est d’abord né de ma propre fascination à propos de la fin de la route 138. Il faut savoir qu’en tant que personne ayant grandi dans la Manicouagan, une des parties de la Côte-Nord, la 138 fait partie de mon imaginaire et de ma vie. Il n’y a que cette route pour entrer en Côte-Nord et en sortir, ou les multiples bateaux (un traversier à Tadoussac, un traversier aux Escoumins — selon les saisons, un traversier à Forestville — selon les saisons, un traversier à Baie-Comeau et Godbout — selon son propre bon vouloir de navire-citron hahahaha et ensuite, le Bella-Desgagnés si on veut atteindre Anticosti et au-delà de Kegaska). Bon, il existe aussi la 389 qui est en fait la Translabrador Highway, qui commence à Baie-Comeau et qui remonte au nord pour redescendre à l’est jusqu’au Labrador, mais vraiment, il faut quand même prendre la 138 pour se rendre jusqu’à Baie-Comeau, et la 389 est une route TRÈS difficile. Tout cela pour en arriver au fait que la 138 fait partie de la vie des gens de la Côte-Nord et que sa fin a varié selon l’époque. Il y a longtemps, il n’y avait aucun lien routier à l’est de Sept-Îles. Personnellement, je suis arrivée à onze ans et demi sur la Côte-Nord et à ce moment, la 138 s’arrêtait à Havre-St-Pierre. Je me suis toujours demandé comment on vivait là où la route est d’eau.

Bien longtemps après que j’ai quitté la Côte-Nord, chaque fois que j’y retournais, je me disais que là où j’avais grandi, ce n’était pas moins époustouflant que tous ces autres pays où j’avais vécu (ça, c’est une autre histoire, mais j’ai vécu au Japon et dans quatre pays d’Afrique de l’Ouest, sans compter d’autres voyages). En écrivant ceci, je me rends compte que même si je bouge beaucoup, je ne suis pas une bonne touriste. Je ne sais pas passer sans rien laisser, sans tenter de comprendre… Je finis toujours par vivre un moment là où je passe, où je rêve d’y vivre un moment. C’est étrange, pour une personne qui n’a pas de racines fixes (car nous avons déménagé tant de fois dans mon enfance, plus que dans celle de ma sœur, je te raconterai un jour), je prends conscience que je rêve souvent d’appartenir quelque part, mais ça n’arrive pas… Au bout d’un moment, je quitte. Mais, je ne peux pas que passer, je dois vivre pour comprendre là où je vis. Bref, je m’égare…

Puis, au milieu du début du Saint-Laurent, à Montréal, en 2017, j’ai commencé à écrire Brasser le varech, mon premier recueil de poésie qui traite du deuil à la suite du suicide de mon père mais qui traite aussi de territoire et d’appartenance. C’est là que j’ai véritablement pris conscience de mon attachement au St-Laurent et à quel point il avait, lui aussi, marqué ma vie et mon imaginaire, à quel point il me manquait, aussi. (Il faut dire qu’il fait 62 km de large à Baie-Comeau, là où il n’est plus fleuve, mais bien estuaire.) Et lorsqu’il a été publié, j’ai parlé de mon projet d’aller voir par-delà la route à Mylène et Simon-Philippe de La Peuplade [Mylène Bouchard, directrice littéraire, et Simon-Philippe Turcot, directeur général — NDRL]. Je voulais aller voir comment on vit quand notre voisin est le golfe du St-Laurent, quand on voit si loin devant qu’il n’y a rien pour obstruer notre vision. Je voulais savoir quelle était notre relation au territoire là où il prenait toute la place et là où l’eau en était la base. J’ai compris par la suite que c’était tellement plus vaste que ça…

Au moment de vous lancer dans cette (en)quête anthropologique, saviez-vous déjà qu’il y aurait un livre et la forme qu’il prendrait, à savoir un ouvrage assez inédit de poésie anthropologique (ou d’anthropologie poétique) ?

Je savais que ce serait un livre de poésie. J’écris de la poésie, ça ne pouvait pas être autre chose. Je dis souvent que je n’ai pas la patience d’écrire un roman… Mais, avec ce projet, je ne suis plus certaine, hahahaha !… Car j’ai fait preuve de beaucoup de patience pour ce livre. Dans tous les sens du mot, et ce n’est pas à cause de MA patience qu’il s’intitule La patience du lichen. C’est en raison de celle de la population de la Basse-Côte-Nord… et en raison de celle du territoire.

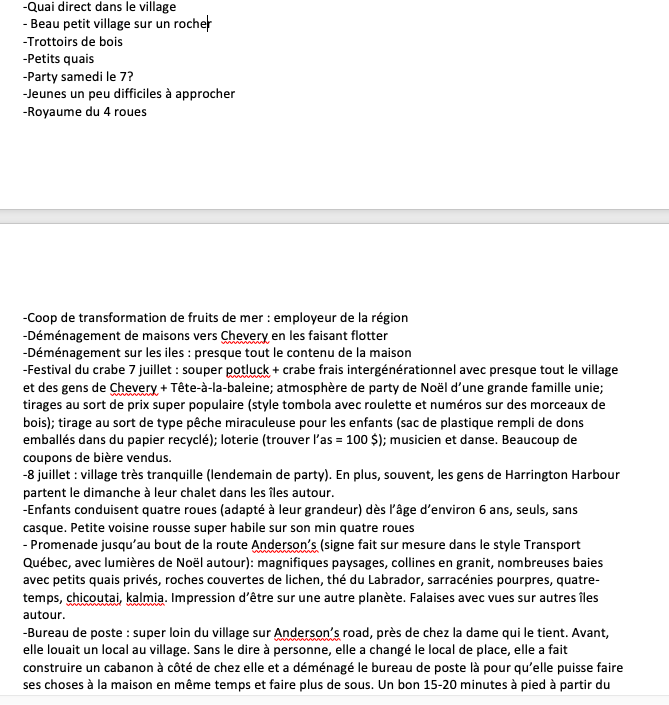

Au début du projet, comme j’ai expliqué plus haut, je voulais vraiment explorer la relation avec le St-Laurent en allant simplement une fois dans tous les villages desservis par le navire ravitailleur, le Bella-Desgagnés. Or, dès les premières semaines après avoir décidé de me lancer dans ce projet, tout a changé. Je devrais séjourner dans tous les villages au moins un peu, car le quai du Bella est très loin des villages, vu la taille du navire. Avant, et on le voit dans le film de Pierre Perrault Le goût de la farine, le Fort-Mingan ou le Nordik Express (plus petits que le Bella), les quais commerciaux étaient dans le cœur des villages. Bref, avant, l’arrivée du navire était une fête où tous les gens se retrouvaient au quai, ce qui n’est plus le cas avec le Bella. Et plusieurs villages, comme Chevery, Old Fort, St-Paul’s River, Middle-Bay et Brador ne sont pas desservis par le Bella. Je pourrais faire un autre livre juste pour expliquer la logistique du transport en Basse-Côte-Nord… hahahahaha !

Tout ça pour dire que j’ai dû changer mes plans des dizaines de fois tout au cours du projet et qu’après mon premier séjour en Basse-Côte-Nord, en 2018 (une première tournée rapide sur le Bella — et la compréhension que je devrais aller à terre une semaine pour voir d’Old Fort à Blanc-Sablon car 70 km de route séparent les deux extrémités de ce petit bout de 138, et un séjour d’une semaine à Harrington Harbour, Chevery et Tête-à-la-Baleine), j’ai su que je devrais retourner plusieurs fois pour faire un portrait juste et respectueux, bien que non exhaustif, de ces réalités qu’on ne voit jamais. À chaque nouveau séjour, je me rendais compte qu’il faudrait qu’il y en ait un autre, jusqu’à ce que la pandémie m’arrête.

J’ai été très chanceuse, j’ai eu deux bourses (CALQ et CAC) pour mener à bien ce projet. Je ne le dis pas publiquement, mais ce projet m’a coûté une fortune, monétairement parlant. Les transports pour faire autant de séjours non prévus initialement, les cadeaux / repas / allocations donnés aux gens sur le terrain (ce qui n’était pas prévu dans le budget mais qui est nécessaire à mon sens quand on va recueillir des histoires sur le terrain), tout ce qui doit être fait pour mener à bien ce genre de projet, ça coûte extrêmement cher. Je me suis endettée pour écrire ce livre. Mais, c’était pour moi la seule façon de le faire respectueusement, faire tout ce qu’il fallait pour y arriver. Et du côté humain, il a été d’une richesse sans nom. J’ai tellement de reconnaissance envers les gens rencontrés. Et je suis un peu chez moi partout entre Kegaska et Blanc-Sablon maintenant.

Donc, c’est après ce premier séjour en juillet 2018 que l’aspect anthropo-poétique s’est davantage dessiné, voire imposé. Et que ce livre sur le rapport au St-Laurent est devenu un livre sur l’appartenance, l’exil, l’enracinement et surtout, un livre liant tout ce que porte la personne en soi, ce qui la lie au territoire, mais aussi sur ce que le territoire lui impose, comment le territoire façonne chaque personne, en fait. Un livre sur la puissance de la personne au sein de son territoire et sur tout son impact sur celui-ci, aussi. Un livre sur l’exil et l’appartenance, un livre sur comment habiter le territoire ensemble, entre nations.

Un humanisme sincère et profond transparaît à chaque page de votre livre. C’est une vaste aventure humaine dans laquelle vous vous êtes lancée, riche de rencontres, mais sans doute aussi éprouvante parfois. Avez-vous connu des moments de doute, de découragement ?

Je doute constamment, dans la vie. Il faut le savoir. Je me questionne sans cesse sur ce que je fais, ce que je vis, où je vais, ce que je pourrais faire différemment, ce que je pourrais améliorer, que ce soit dans mon travail en alphabétisation populaire, dans ma vie personnelle et/ou dans ma vie d’autrice. J’ai déjà commencé un diplôme universitaire en traduction que j’ai abandonné après trois séances de mon premier cours du programme car l’enseignante avait dit que la capacité à douter était la plus grande qualité d’un traducteur. Je ne pouvais simplement pas ajouter une couche de doute à ma vie. Cela dit, je doute parfois de cette décision… hahahahaha ! Je crois que c’est le propre des personnes anxieuses que de douter. En tout cas, moi, ça fait partie de ma vie.

Dès le début de ce projet, j’ai douté de sa faisabilité. J’ai eu peur qu’on ne me parle pas. (Si j’avais su à quel point on me parlerait…) J’ai abondamment douté de la pertinence de ma démarche en lien avec cette région unique. J’ai douté de ma légitimité comme autrice, comme autrice qui n’habite plus la Côte-Nord depuis longtemps, comme autrice qui n’est pas de cette partie de la Côte-Nord qu’est la Basse-Côte-Nord. J’ai douté de ma capacité à mener le projet à terme, de ma capacité à le faire à la hauteur de mes attentes, de la réaction des gens. J’ai douté de mon droit de rapporter ses histoires qui m’étaient confiées. J’ai douté, surtout de la réception de ce livre étrange, par mes pairs.

Les moments les plus difficiles ont été les suivants. Avant mon premier séjour en Basse-Côte-Nord en juillet 2018 (Harrington Harbour, Chevery et Tête-à-la-Baleine), j’étais morte de peur et de stress. Et si les gens ne me parlent pas ? Une amie m’avait dit : « Si on ne te parle pas, c’est une histoire en soi, non ? ». Heureusement, les gens ont été d’une générosité sans borne. Et les autres séjours, j’étais moins stressée par rapport à cet aspect, car je savais qu’on me parlerait. Et aussi, j’avais fait mes preuves. Les nouvelles voyagent vite parmi une si petite population. Si tu fais preuve de respect et d’ouverture, si tu es digne de confiance, on passera le message. Si c’est le contrainte, il est certain que le message se rendra aussi.

Ensuite, il y a eu mon troisième séjour, en juillet 2019 (Old Fort à Blanc-Sablon, La Romaine / Unamen Shipu et Kegaska), lors de mon passage à La Romaine / Unamen Shipu. Ces communautés, l’une allochtone, l’autre autochtone, se côtoient de façon tendue, en raison des politiques coloniales. Le fédéral (Canada) régit tout ce qui touche aux Innus et le provincial (Québec), ce qui touche aux allochtones. Et les choses sont souvent perçues par les allochtones comme étant inégales… De plus, ces communautés ont été marquées au fer rouge par les abus du prêtre belge Alexis Joveneau qui y a sévi une quarantaine d’années, en plus d’avoir joué un rôle actif dans la déportation des Innus de l’autre communauté de la Basse-Côte-Nord, Pakua Shipi, à La Romaine. Unamen Shipu est déchirée à propos du legs du Père Joveneau depuis que les allégations d’agressions sexuelles ont fait surface en 2017. Il y a eu de nombreuses victimes et beaucoup de blessures dans le tissu social. C’est extrêmement douloureux pour tout le monde. Même pour moi. Tu remarqueras qu’il n’est JAMAIS nommé par son nom dans le livre. Je ne voulais pas lui donner plus d’attention qu’il en avait déjà.

Quand je suis allée à Unamen Shipu en juillet 2019, cela faisait un an et demi seulement qu’une journaliste était passée dans la région pour récolter des témoignages pour un livre sur le sujet. Et, selon ma perception, son attitude avait été vraiment intrusive. La population était donc très frileuse et je ne voulais heurter personne. Je peux le dire maintenant, j’étais terrifiée d’aller à La Romaine / Unamen Shipu. Terrifiée. Et lorsque j’y étais, sur le campement de la Sainte-Anne (la patronne des Innus) avec une amie et sa famille, il a fallu du temps pour que les gens me parlent. Je crois que ce qui a aidé, c’est que j’étais avec des ami·e·s respecté·e·s de la communauté, que je m’impliquais dans le campement et que je m’assurais de faire comprendre aux personnes qu’elles pouvaient me parler de ce dont elles avaient envie, que jamais je n’irais dans des endroits où elles ne voulaient pas aller. Aussi, chaque personne, tout au long de ce projet, signait un formulaire de consentement dans lequel il était clair que son histoire resterait anonyme. Je crois que cette certitude que le nom de personne ne serait révélé a vraiment été sécurisant dans tout le projet, mais particulièrement à ce moment. J’ai aussi trouvé difficile d’écrire ce chapitre du livre. C’est celui que j’ai écrit en dernier. Ces histoires étaient tellement chargées que je ne pouvais que les réécouter à la fin.

Finalement, il y a eu mon quatrième séjour (La Tabatière et Mutton Bay) en mars 2020 qui n’a jamais eu lieu. Je devais partir le 17 mars 2020. La covid m’a obligée à rester à Montréal. J’ai été très triste de cette situation. Vraiment, ça me brisait le cœur. Jusqu’à ce jour, c’est mon plus grand regret : avoir dû terminer l’écriture du livre sans aller quelques jours au moins à La Tabatière et Mutton Bay. Heureusement, j’avais vu les villages lors d’une escale de Bella en juillet 2018. Et j’avais rencontré des gens de ces villages lors de mes différents voyages sur Bella. Ainsi, j’avais déjà quelques histoires et début avril 2020, le temps de me retrousser les manches et de relever la tête, on m’a aidée à entrer en contact avec des gens qui étaient d’accord pour me parler au téléphone. Je ne pourrai jamais leur exprimer toute ma gratitude. Imagine, raconter ta vie intime à une inconnue au téléphone. Mais, encore une fois, je crois que ma réputation m’avait précédée.

Unamen Shipu © Noémie Pomerleau-Cloutier

Comment ont réagi les personnes que vous avez rencontrées lorsque vous leur avez fait part de votre projet ?

Il faut dire que je préparais vraiment bien chacun de mes séjours et que j’ai eu BEAUCOUP d’aide (ma section remerciements est immense à cause de ça hahahahaha !). Dans chaque village, j’avais des contacts qui m’aidaient avec la logistique de l’hébergement et des rencontres. J’ai passé de nombreuses heures au téléphone (le courant passe mieux ainsi, et avant l’automne 2020, la Basse-Côte-Nord n’avait pas Internet haute vitesse, donc Zoom et cie, c’était assez hasardeux hahahaha !) avec ces personnes que j’appelle mes anges, et qui sont devenu·e·s des ami·e·s avec le temps, à discuter de qui je pourrais rencontrer, d’où j’allais habiter, de comment j’allais me déplacer, etc. Les gens ne réalisent pas tout ce qui doit être prévu pour se rendre dans une région où la route est absente. Ni à quel point j’ai préparé chacun de ces séjours pendant de longues périodes avant d’y aller. Et que j’ai dû gruger du temps à mon travail de formatrice en alphabétisation, que j’ai souvent eu à mettre les bouchées double / triple au boulot pour que personne ne ressente de pression parce que j’étais partie ou en écriture… Heureusement, ma coordonnatrice au travail est une soie et m’encourage dans mes projets fous d’écriture… hahahahahahaha !

Bref, les gens en Basse-Côte-Nord que j’ai rencontrés dans chacun des villages avaient, pour la plupart, été prévenus de ma venue et de mes intentions. Donc, ces gens se livraient assez facilement. Je crois aussi que je sais mettre les gens à l’aise et que je venais avec ouverture et respect. Et ça, les gens le sentent. C’est ainsi que j’ai pu parler à plusieurs personnes sur Bella et obtenir des histoires incroyables de personnes qui n’avaient jamais entendu parler de moi avant. Par exemple, l’histoire de l’homme qui doit harnacher le corps de sa femme sur le traîneau à l’arrière de sa motoneige à Tête-à-la-Baleine, eh bien, c’est un homme rencontré sur le navire ravitailleur qui me l’a racontée. Il m’a livré ça alors qu’on ne se connaissait pas du tout, qu’on s’était rencontrés par hasard. C’est fou quand même…

J’étais aussi là avec amour. Oui, amour. J’aime profondément les gens même si parfois, je doute de l’humanité comme espèce… hahahahahaha ! Mais, je ne doute pas de la beauté et de la force des gens, individuellement. Pour moi, chaque personne a une histoire. On ne connaît pas la vie des gens, on ne sait pas tout ce que chacun·e porte sur ses épaules et dans son cœur. J’ai eu la chance de pouvoir rencontrer tous ces gens entre autres parce que je leur montrais que je m’intéressais à leur vie, à leurs aspirations, à leurs rêves, à leur histoire, à leur avenir. Faire preuve de bienveillance, c’est pour moi la clé de la réussite de ce genre de projet. (Et de l’existence, il faut le dire.)

Pakuashipi et Old Fort © Noémie Pomerleau-Cloutier

Comment avez-vous préparé puis mené cette grande enquête dans ces territoires ? Aviez-vous établi une méthode de travail basée sur des travaux d’anthropologues, construit un questionnaire pour vos entretiens ? Ou avez-vous laissé les conversations se nouer au fil de vos rencontres, au gré du hasard ?

J’avais lu tout ce qui existait sur la région, je croyais, avant mon premier séjour. J’avais vu beaucoup des films de Pierre Perreault sur la région et d’autres documentaires. Mais, j’avais évité ceux où on voyait Alexis Joveneau. J’ai attendu d’avoir été à La Romaine pour les voir. J’avais préparé un questionnaire bien précis que j’ai utilisé lors des premières rencontres de mon premier séjour, puis j’ai découvert que ça fonctionnait plus ou moins. C’était trop rigide. J’ai ensuite utilisé quelques-unes des questions que je modulais selon chaque personne rencontrée, mais surtout, je me laissais porter par la conversation. Dès le départ, j’avais décidé de tout enregistrer pour être pleinement présente aux gens et ne pas avoir à prendre de notes. Et ça, c’était la meilleure idée possible. Car une fois rentrée en ville, j’avais TOUTES les textures de la rencontre : les voix, les silences, les sons.

Lors du premier séjour en juillet 2018, on m’a aussi donné d’autres livres à lire, dont le magnifique The Coast Way de la photographe et autrice Louisa Abbott. C’est ma logeuse à Harrington Harbour qui m’en a parlé. Quand j’ai découvert ce livre, j’ai su que je ferai comme elle, que je viendrai plusieurs fois, qu’il fallait vraiment que j’aie cette approche d’observatrice présente et qui veut appartenir. L’autrice Roseline Lambert, qui est également anthropologue, m’a fait des suggestions de lecture en lien avec la poésie et l’anthropologie. Je l’en remercie d’ailleurs. C’est une autrice et une personne que j’admire beaucoup. J’ai également regardé tous les documentaires d’Arthur Lamothe sur les Innus, regardé les documentaires Les Coasters et A Place of Tide and Time au fil de l’écriture. J’ai également eu la chance de rencontrer les cinéastes à la base de ces deux films et j’ai appris à connaître les deux documentaristes audio qui ont fait Par-delà la 138 (une balado réalisée en avril 2018 et qui est sortie à l’automne 2020 je crois) ainsi que la photographe Anne-Marie Proulx, qui a une très grande relation avec la communauté de Pakua Shipi. On est une petite communauté d’artistes qui ont leur carte de « Coasters honoris causa » et je trouve ça vraiment super.

Donc, oui, je me suis vraiment renseignée et éduquée sur les diverses réalités de la Basse-Côte-Nord tout au long du projet, ce qui m’a permis de me laisser davantage porter par les rencontres que par ma liste de questions du début du projet.

Saint-Paul River © Noémie Pomerleau-Cloutier

Nous avons longuement évoqué l’aspect anthropologique et documentaire mais ce serait oublier que La patience du lichen est avant tout un livre de poésie. Comment avez-vous travaillé à partir de tout ce matériau, toutes ces conversations enregistrées, toutes ces rencontres, pour aboutir à ce livre ? La phase d’écriture a-t-elle commencé lors de votre premier séjour en 2018 ? Écriviez-vous chaque jour, chaque soir ? ou la phase d’écriture a-t-elle seulement débuté à votre retour ?

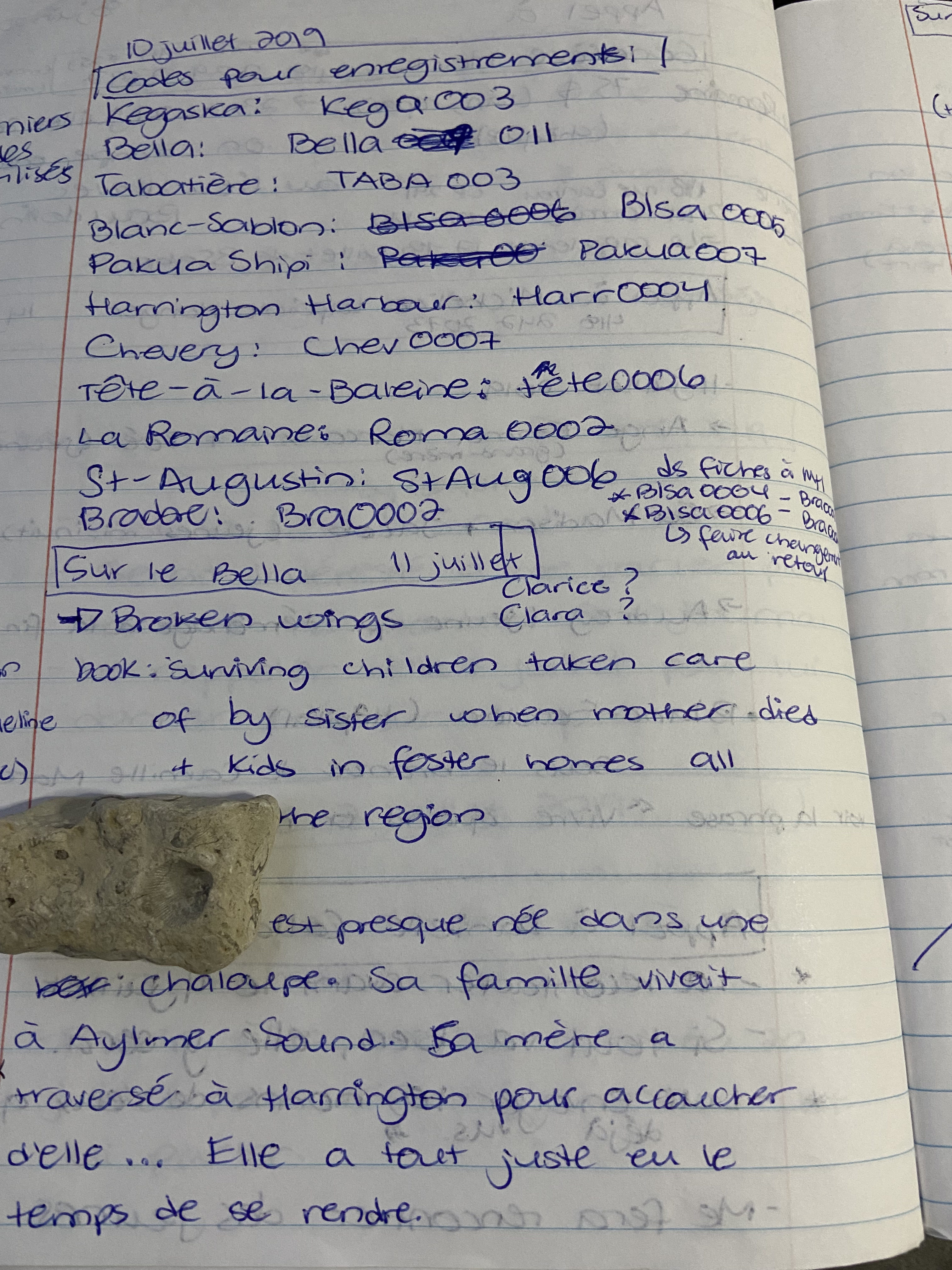

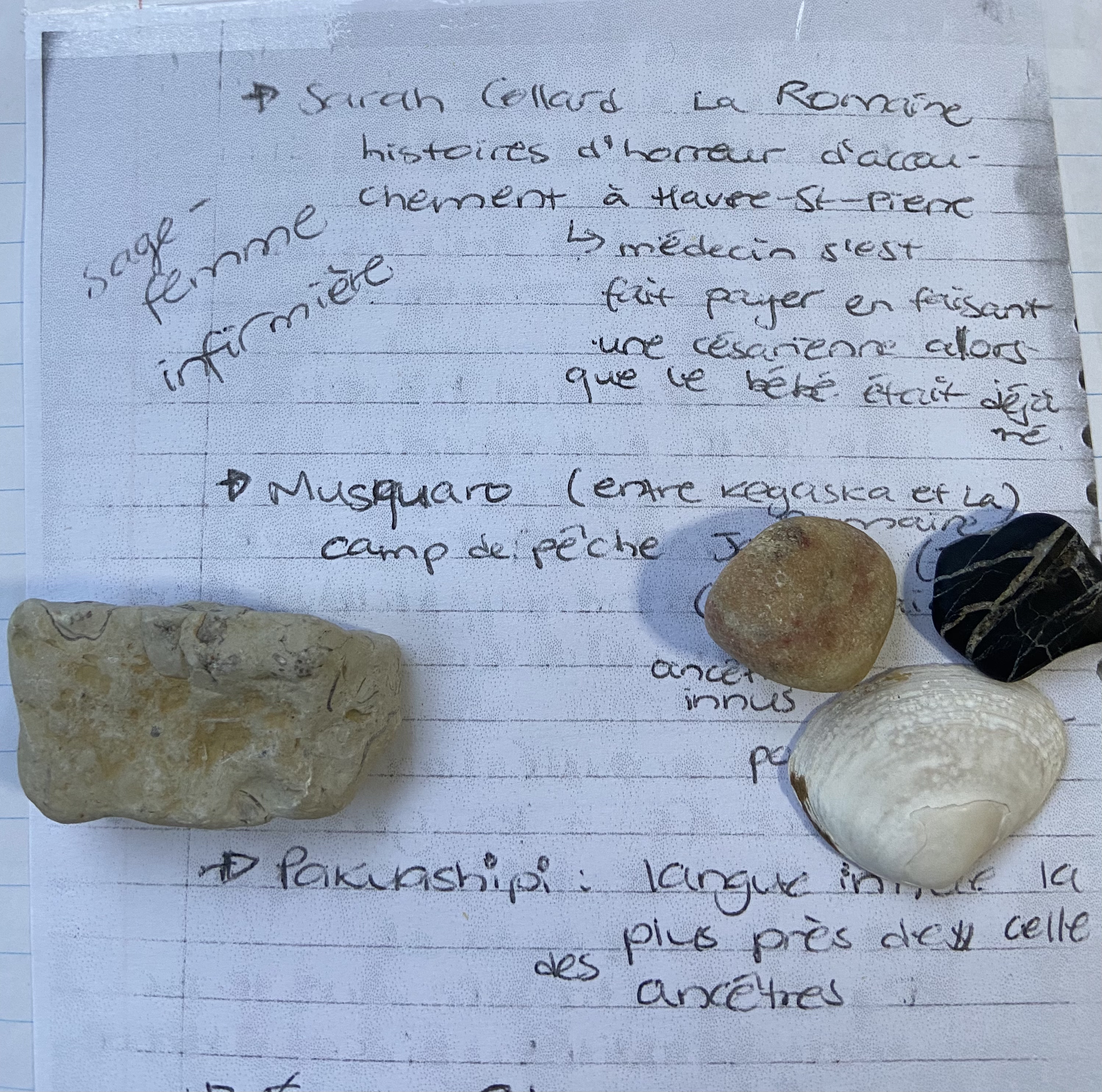

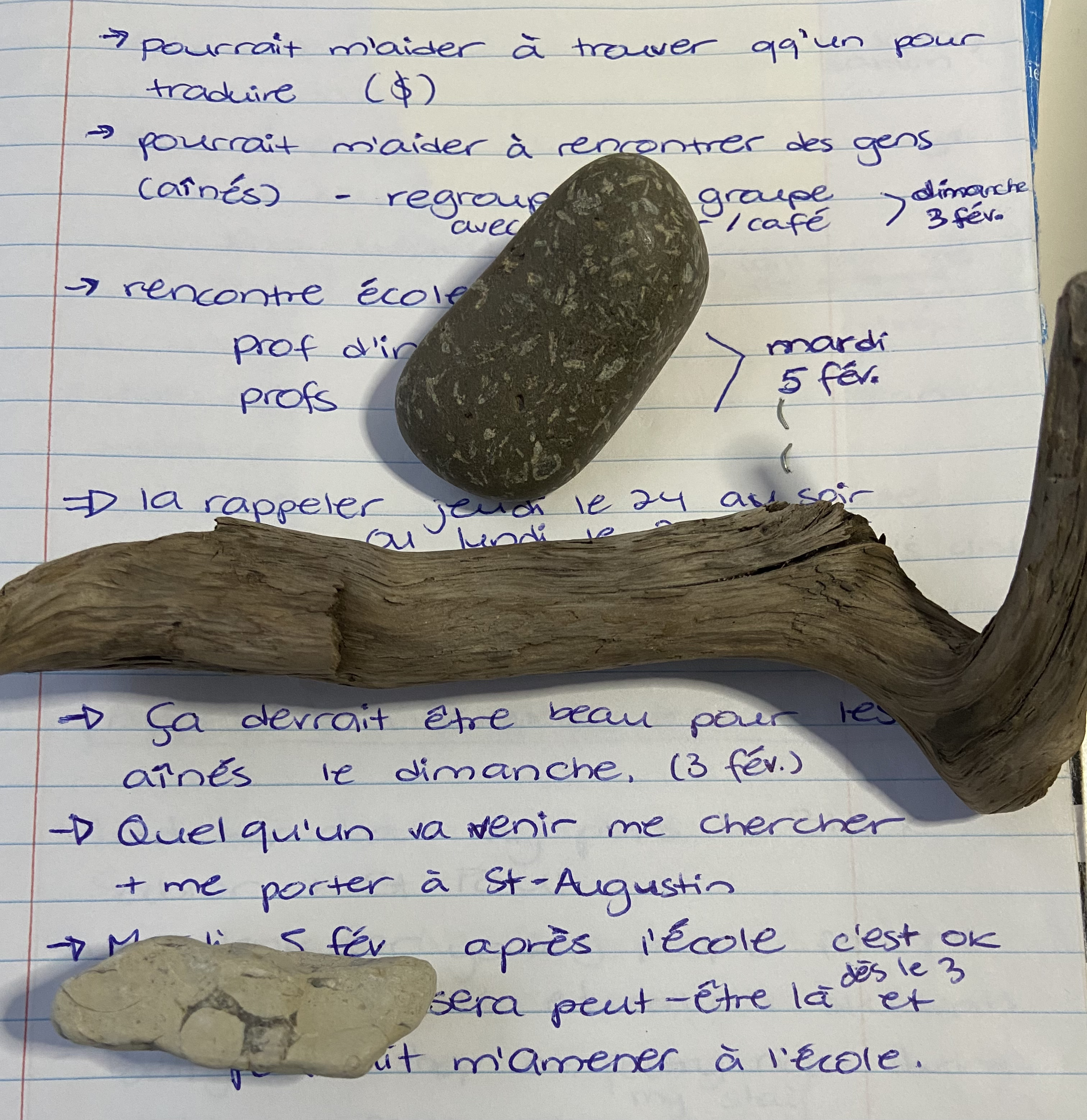

J’ai procédé de diverses manières, en fait. Il faut dire que lorsque j’étais sur le terrain, je me concentrais beaucoup plus sur les rencontres en tant que telles que sur l’écriture. Avoir préparé le séjour terrain avec mes contacts dans chaque localité m’a vraiment facilité la vie. J’ai noté la plupart des appels téléphoniques faits avec mes « anges » de la Basse-Côte-Nord. Bref, je n’avais pas à chercher des gens à rencontrer, on avait préparé ma venue. Certaines rencontres se sont aussi faites au hasard, mais toujours, ma réputation m’avait précédée. Il faut donc faire les choses correctement si on veut qu’un projet de cette ampleur fonctionne. Il faut soigner l’avant et l’après passage dans une communauté, mais ça c’est un autre sujet.

Rencontrer autant de gens est extrêmement demandant du point de vue mental et émotif, ne serait-ce qu’en raison de la langue dans laquelle la conversation se déroule dans certaines communautés : en anglais fortement influencé par Terre-Neuve (je suis bilingue, mais la variété d’anglais parlé en Basse-Côte-Nord demande un temps d’adaptation, car elle n’est pas un anglais canadien standard — s’il existe un anglais standard au Canada, ceci est une autre question) ou en innu-aimun (langue que je ne parle malheureusement pas encore à ce jour) avec une traductrice simultanée. S’asseoir avec une personne et lui demander de nous raconter des histoires intimes demande une certaine dévotion, je dirais. Et je ne vois pas du tout ça sous l’angle religieux, qu’on se détrompe. Je vois ça dans le temps à véritablement accorder à la personne. On doit dévouer tout ce qu’on possède comme attention, empathie et présence à cette personne qui est devant nous pour un court moment, comme si nous étions les seules personnes au monde, alors que la vie se déroule tout autour. Cet aspect est parfois difficile quand il y a d’autres gens avec nous dans la pièce (je pense à certaines maisons de Pakuashipi où la famille au complet semblait visiter ceux qui m’accueillaient au moment de notre conversation : les gens qui entraient et venaient jaser, les adolescents dans la maison qui regardaient la télévision avec le volume à fond, le téléphone qui sonnait, etc.). Parfois, c’est le vent qui s’invitait bien fort dans une conversation extérieure, les motoneiges ou les camions qui passaient sur le petit bout de route où nous étions, le bruit des grues du Bella-Desgagnés. Quand j’entre en conversation avec une personne, j’entre en relation avec elle. Je me dois donc d’être pleinement présente. Et sur le terrain, j’ai rencontré plusieurs personnes par jour.

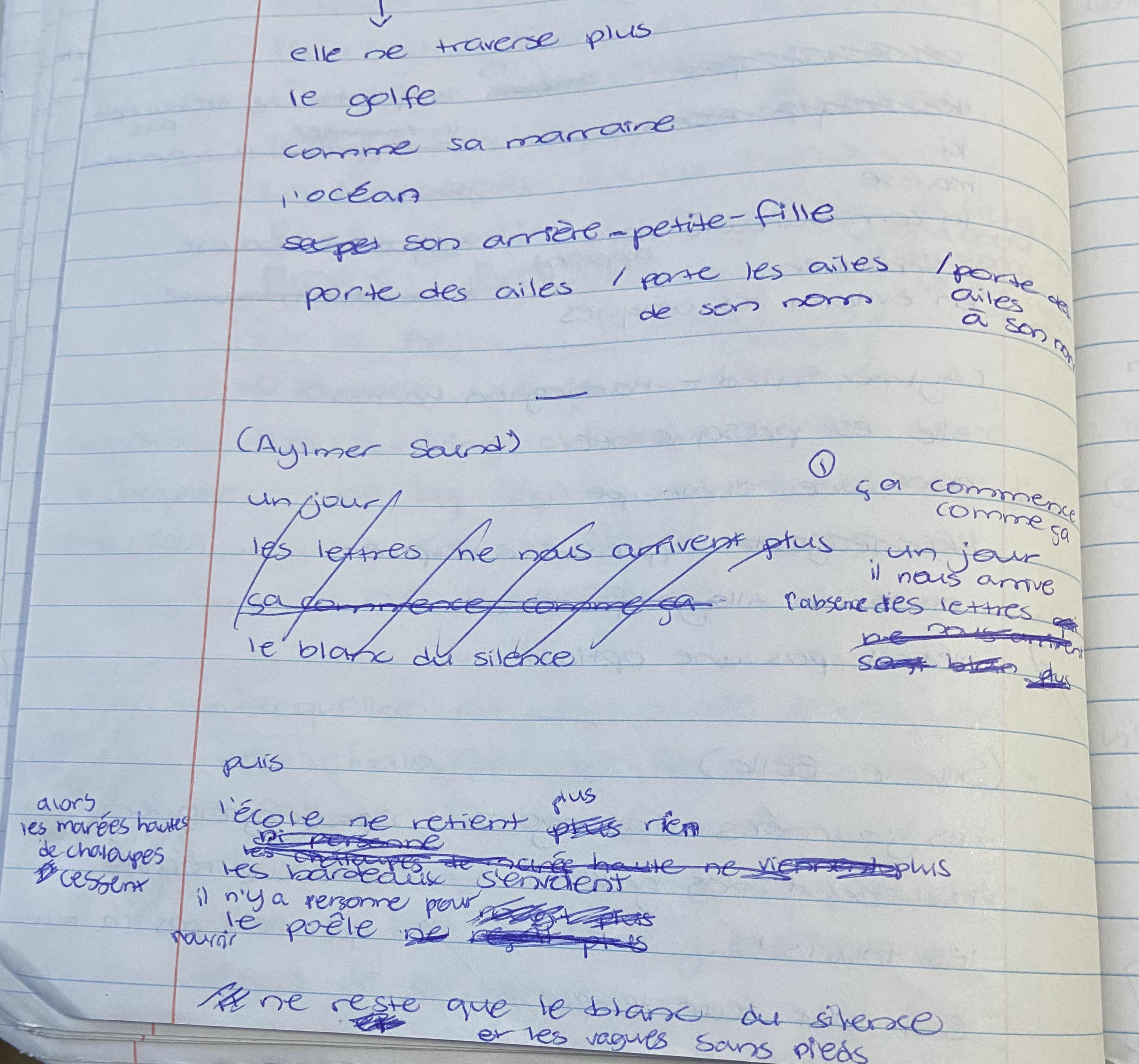

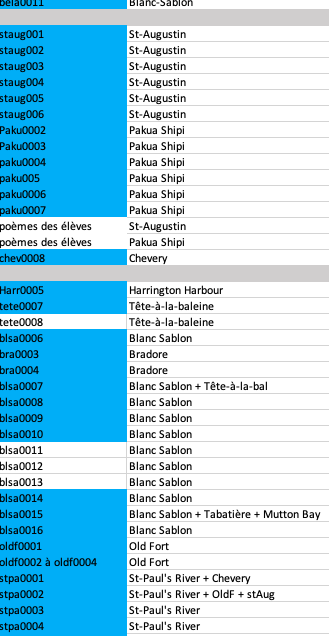

Alors, l’écriture sur le terrain, elle n’est venue que plus tard dans le processus, je dirais à la phase de recherche 3, en juillet 2019. À ce moment, j’avais plus de temps dans chaque communauté, donc j’ai parfois écrit directement après une rencontre ou dans les heures qui ont suivi. Mais, j’ai tout de même réécouté les entrevues reliées à ces gens une fois rentrée à Montréal. Par contre, dans toutes les phases de recherche, j’ai pris des notes, plus ou moins détaillées, à la fin des quelques jours passés dans la communauté (été 2018) ou à la fin de mes journées (hiver 2019 et été 2019). Et c’est sur le terrain, à la 2ème phase de recherche que je me suis créé un fichier Excel avec les noms des fichiers audio, le nom de la communauté, le nom de la personne interviewée (ce que vous ne verrez pas sur la photo du fichier Excel), le sujet qui pourrait être intéressant dans cette conversation.

Extraits des carnets de l’autrice et captures d’écran © Noémie Pomerleau-Cloutier

C’est donc à la fin de l’été 2019, après la 3ème phase de recherche que j’ai véritablement commencé le travail d’écriture à partir des fichiers audio et des notes prises lors de conversations informelles. Quand il s’agissait d’un poème écrit avec des notes de conversation informelle, si possible, je faisais vérifier le poème par la personne concernée, car elle n’avait pas signé de formulaire de consentement. C’était bien important pour moi.

J’ai réécouté toutes les entrevues, avec ma broderie à la main. Je ne voulais pas faire de verbatim à proprement parler, ça tue la poésie selon moi. Mais, je brodais et j’écoutais ces gens se raconter. Quand quelque chose d’intéressant faisait surface, j’arrêtais l’écoute, je prenais des notes à l’ordinateur ou à la main sur ce que m’inspirait ce que je venais d’entendre ou sur ce qui venait d’être dit, littéralement. C’est de cette façon que le livre s’est fait.

Saint-Augustin © Noémie Pomerleau-Cloutier

La patience du lichen se compose de chapitres qui ont quasiment tous pour titre un nom de lieu (« Kegaska », « Chevery », « Harrington Harbour », etc.). Votre écriture poétique mêle narration, description et bribes de conversations, parfois transcrites dans leur langue d’origine. L’équilibre pourrait être fragile et pourtant le livre tient, du premier au dernier chapitre, — et ce qui le fait tenir, c’est vous, votre voix. Si la dimension anthropologique de votre projet aurait pu vous conduire à vous effacer du texte, votre voix est, bien au contraire, forte et pleinement assumée. Antonin Artaud disait qu’il écrivait pour les analphabètes (étant entendu que pour est employé ici au sens de « à la place de »). Diriez-vous que vous avez écrit La patience du lichen pour toutes celles et tous ceux que vous avez rencontré·e·s au cours de vos séjours dans les villages de la Basse-Côte-Nord ?

Les passages en prose n’étaient pas tous là quand j’ai envoyé la première version du manuscrit à La Peuplade, il y en avait peut-être trois ou quatre. C’est Paul Kawczak [éditeur et auteur chez La Peuplade — NDLR], qui a fait la première lecture, qui m’a dit : « C’est rare que je doive dire ça, mais on ne t’entend pas assez dans ce livre. Tu ne parles pas assez de toi, de ta quête. » C’est donc au premier travail d’édition que j’ai ajouté ces moments de pause en prose aux escales de Bella, et quelques poèmes qui parlaient de moi. Et c’était une excellente observation de la part de Paul. Son idée de me ramener plus souvent dans le livre fonctionne. Donc, si ma voix est plus assumée, c’est grâce à lui, et à Mylène Bouchard, qui a fait le deuxième et le troisième travail d’édition. J’expliquerai ceci plus en détails dans la prochaine question, car c’est directement lié aux pronoms.

Je trouve intéressant que tu mentionnes Artaud qui disait « écrire pour les analphabètes », vu mon travail avec les personnes peu lettrées. J’œuvre depuis 2007 avec des personnes qui n’ont pas eu le privilège d’apprendre à bien lire et bien écrire, je suis dans le milieu de l’alphabétisation populaire depuis 2013, un milieu qui vise la reprise de pouvoir de ces gens sur leur vie. Donc, dans mon travail en lien avec l’analphabétisme, l’illettrisme comme vous dites en France, je crois, nous faisons « avec » les gens et non « pour » les gens, nous visons l’empowerment (l’autonomisation ou l’empuissancement comme on voit parfois au Québec). Donc, même dans ce livre, je me rends compte que j’ai tenté de ne pas écrire « pour » mais bien « avec » les Coasters rencontrés, avec leurs histoires. C’est pour cette raison que leurs mots se trouvent souvent intégrés de façon littérale dans les textes. Pour moi, ça permettait d’entendre encore mieux leurs voix. Bien sûr, ce livre est un hommage à ces gens. En ce sens, il est pour elles et eux. Mais, je préfère le voir comme fait avec elles et eux. La raison pour laquelle je remets les droits d’autrice du livre à des écoles et à une fondation pour les jeunes de la région, que je rencontre le plus de jeunes possibles à chacun de mes séjours (Car j’y retourne. Pour moi, cultiver la relation après, c’est aussi important qu’avant ou pendant, ça fait partie de la démarche, mais c’est une autre discussion.), c’est pour favoriser leur place dans le monde après mon livre, pour que je n’aie plus à écrire avec elles et eux. Pour que des jeunes puissent écrire à leur tour. Pour leur montrer que c’est possible. Et je me suis engagée à aider chaque personne qui voudra écrire à persévérer dans cette voie, soit en lisant et commentant moi-même ses œuvres, ou en la mettant en contact avec d’autres qui peuvent le faire. C’est très important pour moi. Et je sais depuis la fin de la 2ème phase de recherche que c’est ce qui doit arriver pour compléter la démarche. On doit soigner nos démarches d’autrice et d’auteur, je crois. Surtout quand elles impliquent l’autre.

Vous employez souvent le tu pour vous adresser à celle ou celui qui a été votre interlocutrice ou votre interlocuteur le temps d’une conversation et vos poèmes portent souvent les traces évanescentes d’un dialogue, comme si cette conversation devait se poursuivre dans votre livre. Je pense notamment à ce beau poème qui clôt le chapitre intitulé « Tête-à-la-Baleine », du nom d’un village de deux cents habitant·e·s. La parole de l’homme est reproduite en italique et vous semblez lui répondre : « c’est pas un corps / ciboire / c’est ma femme // c’est ton amour / que tu vas devoir border / d’une bâche de plastique / sécuriser au traîneau / à l’arrière de votre ski-doo » (p. 122). Était-ce important pour vous que votre livre, non seulement porte la parole de ces hommes et de ces femmes, mais inscrive dans sa structure même, le mouvement ininterrompu de la conversation ?

En fait, tel que je le disais plus haut, le « tu » dans les poèmes vient de Mylène Bouchard, mon éditrice. Dans mon recueil précédent, Brasser le varech, le « tu » était ma façon de m’adresser à une version plus jeune de moi-même. Certain·e·s l’ont vu comme une façon que mon père aurait eu de s’adresser à moi à travers moi. Donc, dans La patience du lichen, les poèmes d’abord écrits au « tu » étaient ceux qui parlaient de moi. Les autres poèmes étaient au « je » ou « nous » si la personne était fortement incarnée dans l’histoire qu’elle m’avait raconté. Donc, le poème dont tu parles ici, c’était au « je » à la base. Les autres poèmes étaient au « elle, il, ils, elles, vous ». Paul et Mylène m’ont questionnée à plusieurs reprises sur ma façon d’utiliser les pronoms et il semble que mes réponses n’amenaient pas assez de cohérence à l’emploi des pronoms pour que ça reste ainsi. Au 3ème et 4ème travail d’édition, avec Mylène, nous avons essayé de les changer. Les poèmes qui parlaient de moi seraient au « je », les poèmes avec les gens les plus incarnés seraient au « tu » ou au « vous », et les autres seraient à la 3ème personne du singulier ou du pluriel. Donc, c’est de là que viennent les « tu ». Ce travail a été très long, mine de rien, plus de 250 pages de pronoms à changer… hahahahahaha ! Nous avons trouvé des erreurs de pronom jusqu’à la correction d’épreuves, c’est tout dire !

Mais oui, au-delà de ça, c’était important pour moi que l’on sente la discussion, la conversation, puisque c’est tout de même le cœur du projet. Et oui, le « tu » et le « vous » en illustrent les moments les plus forts.

Blanc-Sablon et Kegaska © Noémie Pomerleau-Cloutier

À vous lire, j’ai l’impression que pour vous la poésie est moins l’emploi d’une forme que l’intensité d’un regard porté sur le monde et les êtres. Je me trompe ?

Non, tu ne te trompes pas, pour moi, la poésie est une façon d’appréhender le monde. C’est une manière de vivre et d’entrer en relation. Ce n’est pas tant de comprendre, je pense que le but ultime n’est pas de comprendre la poésie, mais de la ressentir. Et c’est là où beaucoup de gens se trompent, c’est en cherchant « une bonne réponse » quand ils et elles se trouvent face à la poésie. La seule bonne réponse qui existe, c’est ce que vous avez ressenti. C’est tout.

À l’exception de quelques rares passages ponctués en prose, les poèmes de La patience du lichen sont tous déponctués. Votre écriture est épurée, parfois minimaliste. On sent que vous voulez être au plus proche avec le moins d’effets possibles, en supprimant tout ce qui serait superflu, comme si vous vouliez montrer à quel point la langue est pleine de manques. Vous relisez-vous, comme le dit Zadie Smith, « jusqu’à l’usure » ? Retravaillez-vous sans fin vos poèmes, ou privilégiez-vous l’image, ou le souffle, le rythme, ou plutôt l’énergie de la langue ?

J’écris très court, très concis, quand j’écris de la poésie. J’admire beaucoup les poètes qui arrivent à dire, à faire ressentir en peu de mots. Donc, il est clair que je tends à faire pareil. Et le travail d’édition aide à éliminer ce qui est superflu, vraiment. Un livre se fait à partir des mots de l’auteur·rice, mais énormément grâce au travail des éditrices et éditeurs, des réviseur·e·s linguistiques, et en traduction, par le biais de la magie des traductrices et traducteurs. Donc, je ne dirais pas que je retravaille mes textes jusqu’à l’usure comme la géniale Zadie Smith, mais disons que j’y vais d’abord avec l’énergie et l’émotion ressenties, le souffle de ce que je veux dire, je mets tout ce qu’il faut sur papier / écran à ce moment. Puis, je laisse reposer, et j’y retourne pour enlever ce qui est superflu (pour resserrer), pour changer les vers de place, pour retravailler les mots, et parfois, pour ajouter. Je déplace aussi des poèmes dans le livre. Je retourne plusieurs fois au texte, jusqu’à ce qu’un manuscrit semble être là. Puis, nous travaillons à nouveau 1, 2, 3, 4 ,5 fois avec l’édition et la révision. Écrire un livre demande tellement de temps et d’énergie. Il faut sans cesse revenir au texte. Et souvent, on trouve encore des choses à changer quand il est publié. Et il nous est difficile de le lire une fois publié, car pour être honnête, on n’en peut plus de le voir ! Hahahahahahaha !

En ce moment, j’essaie une autre façon de travailler, pour un projet de poésie jeunesse qui traite de neurodivergence. J’essaie de faire tomber le carcan d’écriture en vers sans fioriture que je me suis imposé. J’y vais vraiment d’un bout, sans ponctuation, mais dans un genre de prose, avec des répétitions, des litanies, presque. Comme pour redonner le côté libre à cette partie de moi qui calcule toujours trop, qui prend trop de précautions. Comme pour exprimer ma propre neurodivergence à travers celle du texte. Donc, le prochain livre sera très différent. C’est très stimulant, mais c’est un défi car je sors vraiment beaucoup de ma zone de confort.

Entretien réalisé par courrier électronique de novembre à décembre 2021. Propos recueillis par Guillaume Richez. Photographie de l’autrice en une © Camille Gladu-Drouin